マトリョーシカの歴史

マトリョーシカの起源は日本??ロシアのおみやげとして有名なマトリョーシカ人形ですが、そのルーツは何と、日本だという説があります。19世紀末、箱根にキリスト教の一派であるロシア正教の保養所がありました。箱根には七福神を象った「福(ふく)禄(ろ)寿(じゅ)」という入れ子型の人形がありました。ロシア正教の僧侶がモスクワに持ち帰ったその人形こそが、マトリョーシカの起源だという説があります。その説について、少し詳しくご紹介しましょう。

最初に作られたマトリョーシカと箱根の入れ子人形

当時、女性の名には「マトリョーナ」というものが多かった。その愛称から「マトリョーシカ」という呼び名が現れた。現在、「マトリョーシカ」というのは入れ子構造になった木製の人形のことのみを表わしている。

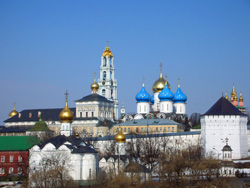

1900年代のはじめに、「子供の教育」工房は閉鎖となったが、マトリョーシカの生産はモスクワから70キロほど北に位置するセルギエフ・ポッサードという街の教育工房に引き継がれた。当時のマトリョーシカは高値で売られていたが、それでも人々を魅了したので、需要も高くなっていった。マトリョーシカの生産はセルギエフ・ポッサード全体にすばやく広まり、イワノフの工房、ボゴヤブレンスキイの工房が現れた。マトリョーシカの創始者の1人ヴァシーリー・ズヴェドーチキンもそこに移った。セルギエフ・ポッサード付近には森林が多く、そして何より、熟練した木工職人が多かった。マトリョーシカの生産は大変盛んになり、メーカーにはパリからの注文も入り、そしてドイツの有名なライプチヒ市場で販売されるようにもなった。

20世紀のはじめに、マトリョーシカの大量輸出もはじまった。マトリョーシカの絵付けはカラフルに、多種多様になっていった。娘の絵は、サラファンにプラトーク姿、そして籠や包み、花束を持った姿で描かれた。牧笛を持った牧場の娘の姿や、大きな杖を持ったあごひげのおじいさんや、口髭の新郎、ウエディングドレスの新婦のマトリョーシカなども現れた。作家の想像は限りない。マトリョーシカは実にさまざまなテーマを持つようになったが、それは最も基本的な目的---サプライズをもたらすためである。たとえば、新郎新婦のマトリョーシカの中には親戚たちがいて、結婚の日付が書かれている。家族のテーマの他には、マトリョーシカ作家の博識から生み出されたテーマもある。作家ゴーゴリの生誕100年記念として、喜劇『検察官』の登場人物をモチーフにしたマトリョーシカも作られた。1912年、ボロディノの戦いから100年経過の年に、クトゥーゾフとナポレオンのマトリョーシカも現れた。彼らの中には、戦友、参謀、戦いへの参加者が次々と入っていた。フォークロア(民話)をテーマとしたマトリョーシカも多い。「大きなかぶ」、「金の魚」、「イワン王子」、「火の鳥」などが描かれている。マトリョーシカが多様になっていったのは絵付けだけでなく、入れ子の数も増えていった。20世紀の初めにはセルギエフ・ポッサードで24ピースが、1913年にはニコライ・ブルィチェフが48ピースマトリョーシカの記録を達成した。その同年、セルギエフ・ポッサードには、木工業のアルテリ(組合)が創立。つまり、マトリョーシカの需要は高まり、かなりの収入が見込まれたからである。

マトリョーシカは、セルギエフ・ポッサードから遠く離れたニジェゴロド郡セミョーノフ地区でも生産されるようになった。そこでの作品は従来のものとは異なるものだった。セルギエフ・ポッサードのマトリョーシカはどちらかというと、ずんぐりした、太った体つきをしているが、セミョーノフのマトリョーシカはスリムで背高で、活気があり、鮮やかなショールをはおった美人が描かれている。

ところで、ロシアにおいて「おきあがりこぼし」もマトリョーシカを起源としている。木と紙の張り子で作られた最初の置き上がりこぼしは、セルギエフ・ポッサードのおもちゃ学術研究所で作られた。このおもちゃは音も鳴らすことができ、熱圧縮という新しい手法を用いて作られたのである。この手法の考案者は、イヴァン・モシキンである。人形の内部に鉄の重りをつけ、横にしても元の立った状態に戻るようにしたのである。

情報は

http://ma333.narod.ru/misk/history.htm から翻訳しました。太字は訳者による強調。

(TOPにもどる)